Paul Theroux, Burma Sahib. Roman. Aus dem Englischen von Cornelius Reiber. Luchterhand-Verlag. 592 Seiten. 22 Euro.

Dafür, dass der 1903 als Eric Arthur Blair geborene George Orwell der berühmteste und am meisten gelesene britische Autor des 20. Jahrhunderts ist, wissen zumindest seine deutschen Leser kaum etwas über seine Jugend und seinen Werdegang zum Schriftsteller. Dabei hätte schon sein zweiter, 1934 in den USA erschienener Roman, „Tage in Burma“ eine Spur legen können: In ihm verarbeitete er seine Erlebnisse als junger Polizist von 1922 bis 1927 in der damaligen britischen Kolonie Burma (seit 1989 Myanmar). Da dieser Roman ein Misserfolg war und auch in Deutschland kaum gelesen wurde, war es bitter nötig, dass sich jemand einmal die Jugend und den Werdegang Orwell zum bedeutenden sozialutopischen Schriftsteller vornimmt. Dass ausgerechnet der amerikanische Reiseschriftsteller Paul Theroux diese Aufgabe übernommen hat, ist ein großes Glück. Denn in seinen der Biografie Orwells folgenden Roman fließen nicht nur seine enormen Asienkenntnisse ein, sondern auch sein Vermögen, die psychologischen Tiefen seiner Figur darstellen zu können.

Bei der Überfahrt von England nach Burma im Jahr 1922 hatte der 19jährige Eric Arthur Blair – das war George Orwells Geburtsname – tunlichst die Gesellschaft der anderen Briten an Bord gemieden. Irgendwie waren sie ihm alle zuwider, zu spießig, zu hochnäsig. Stattdessen hatte er die meiste Zeit lesend in seiner Kabine verbracht. Doch jetzt, beim Einschiffen in Rangun, muss er hinauf aufs Deck – und wird gleich Zeuge eines Vorfalls, der ihm deutlich macht, was ihn in der britischen Kolonie erwartet. Von der Reling aus beobachten er und Alec, ein älterer Mitreisender, wie ein einheimischer Gepäckträger auf der Gangway unter seiner schweren Last stolpert und fällt und dafür von einem Polizisten einen gewaltigen Fußtritt bekommt.

Die Passagiere auf der Gangway und an der Reling johlten und pfiffen begeistert. Auch Alec klatschte langsam: „Nette Vorstellung, was? Und wissen Sie warum?“ „Keine Ahnung Sir.“ „Sie haben ihn vorbeigelassen – die jungen Leute da!“ Alec stach wütend mit seiner Pfeife in die Luft. „Man macht Eingeborenen nie Platz. Nie. Eingeborene sind Abschaum.“

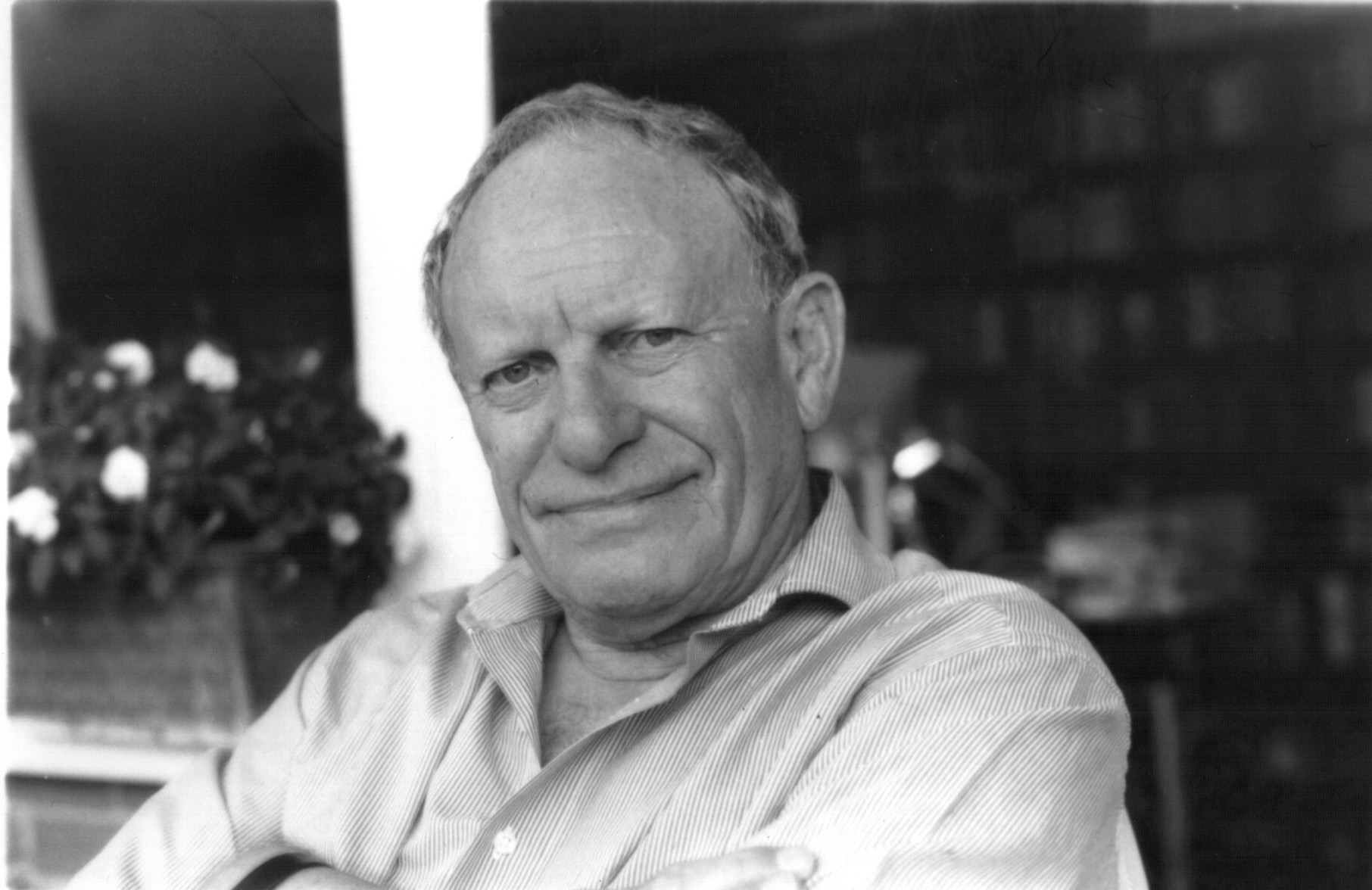

Der amerikanische Reiseschriftsteller Paul Theroux ist ein profunder Kenner Südostasiens. Er hat über die fünf Jahren, die der junge George Orwell zuerst als Polizistenanwärter, dann als Polizeioffizier der britischen Kolonialmacht im damaligen Burma verbrachte, einen überaus packenden und intensiven Roman geschrieben. Intensiv ist dieser Roman deshalb, weil er nicht nur den äußeren Stationen von Orwells Polizistenkarriere in Burma folgt, sondern weil er dessen innere Entwicklung psychologisch glaubhaft rekonstruiert.

Das Material dazu hat ihm Orwell selbst an die Hand gegeben, denn zwischen 1931 und 1936 schrieb er zwei autobiografische Essays und einen Roman – „Tage in Burma“ – über die Erlebnisse während seines Dienstes. Aus diesen Skizzen flicht Paul Theroux ein dichtes, überzeugendes Porträt des Schriftstellers als jungen Mann, das seine spätere Entwicklung zum sozialkritischen Utopisten als zwingend erscheinen lässt.

In St. Cyprian’s und Eton hatte er gesehen, wie Jungen mit Schlägen bestraft wurden und war auch selbst geschlagen worden. Aber durch nichts, was er in seiner Schulzeit gesehen hatte, war er auf das hier vorbereitet, auf die sadistische Langsamkeit, die Geduld des Schlagenden, die grausamen Schnitte ins Fleisch wie von Säbelhieben, die Qualen des ans Gestänge gefesselten, sich windenden Mannes.

Je mehr Blair, der sich von 1933 an George Orwell nennen wird, von der Brutalität der britischen Kolonialherrschaft mitbekommt und je mehr er als deren Polizist selbst zum Teil von ihr wird, geht er auf innere Distanz dazu. Die behält er zwar über Jahre für sich, akzeptiert nach außen hin das Ausbeutungsregime der Briten und die Hierarchie in ihrem Polizeiapparat – aber gleichsam unbewusst rebelliert er auch dagegen. Und zwar, weil er Fehler macht, immer öfter bei der Ausübung seines Amtes versagt und deswegen ständig strafversetzt wird. Mit großem Einfühlungsvermögen kann sich Paul Theroux in den jungen Blair hineinversetzten und so den Lesern unaufdringlich dessen wachsende Verzweiflung verständlich machen. Das tut er, ohne zu psychologisieren, allein mit den Mitteln des Schriftstellers:

In zahlreichen Szenen zeigt er den Polizisten Blair in schizophrenen Situationen, etwa, wenn er Menschen züchtigen muss, mit denen er eigentlich Mitleid hat. Am Ende unterläuft ihm sein größter Fehler: Unter dem Druck einer aufgebrachten einheimischen Menge, erschießt er einen Arbeitselefanten, weil der zuvor in einem Wutanfall einen Reisbauern getötet hatte. Für die Kolonialherren ein unverzeihbares Verbrechen, denn Arbeitselefanten sind überaus wertvoll. Den Rüffel seines schottischen Vorgesetzten nimmt Blair zum Anlass, sich endlich aufzulehnen und den Mann zu beleidigen.

Das war der Sinn gewesen, die Absicht hinter Stecken Sie es sich in den Arsch, Schotte. Sicher, es war Trotz gewesen, Ablehnung, ein Schrei des Aufbegehrens; aber es war auch eine Bejahung und Beteuerung. Er hatte hier keine Zukunft und würde Schriftsteller werden, irgendwo anders, aber der Schriftsteller war noch in ihm verborgen. Er hatte immer gewusst, das da jemand in seinem Inneren war, aber jetzt war ihm klar, wer es war und was er wollte. – Zwei Männer stiegen am Bahnsteig bei Katha aus dem Zug, Blair und der namenlose Mann in ihm.

30. Juni 2025. WDR3 Westart